近年、自分の「腸内タイプ」を知り、腸内環境を整えることを意識する方が増えています。腸内フローラは、私たちの健康や美容、さらには心の状態にまで深く関わる重要な存在です。本記事では、腸内フローラが果たす役割やその重要性について解説するとともに、5つの腸内タイプとそれぞれの特徴をご紹介します。さらに、自分の腸内タイプを調べる方法や、そのタイプに合った食事の改善ポイントなども分かりやすく解説します。腸内フローラの力を味方につけて、心身ともに健やかな毎日を目指しましょう。

CONTENTS

腸内フローラとは?その役割と重要性

腸内フローラとは、腸内に棲む細菌が群れを成し、腸の壁を覆うように存在する状態のことを指します。その様子がお花畑のように見えることから「腸内フローラ」という名前がつき、正式には「腸内細菌叢」と呼びます。

腸内フローラを構成する細菌には、健康に良い影響を与える善玉菌、悪影響を及ぼす悪玉菌、そして状況に応じてどちらにも傾く日和見菌が含まれ、これらの細菌は、栄養の吸収や免疫機能の調整、さらには腸内環境の維持に重要な役割を果たし、私たちの健康に欠かせない存在です。

日本人の腸内タイプ:5つのエンテロタイプとは

日本人の腸内環境の特徴は、善玉菌であるビフィズス菌が多いことです。そのなかでも、5つのタイプに分けることができます。

タイプA:高タンパク・高脂質型の特徴とリスク

高タンパク・高脂質型は、肉やラーメン中心の食生活を送っている方に当てはまります。心疾患や糖尿病のリスクが高いタイプです。

タイプB:バランス食型の健康的な腸内環境

高タンパク・低糖質な食事を好む人はバランス食型で、炎症を抑える酪酸を生成する菌が多い健康的な腸内環境を持っています。

タイプC:炭水化物偏重型の課題と対策

糖質に偏った食事が中心の炭水化物偏重型は、炎症性腸疾患のリスクが高い傾向があります。

タイプD:高タンパク・高脂質・高糖質型の影響

こちらは、肉やラーメンだけでなく、甘いものも好む人に当てはまります。肝疾患や心疾患のリスクが高いです。

タイプE:野菜・魚中心のヘルシー型のメリット

野菜・魚中心のヘルシー型で、病気のリスクが低く、もっとも健康的とされています。

腸内タイプ別の病気リスクと健康管理

腸内タイプは、肥満や生活習慣病、炎症性疾患のリスクと深い関係があります。

肥満や生活習慣病との関連性

タイプA(高タンパク・高脂質型)は、病気リスクがもっとも高く、野菜や魚を中心に食べるタイプE(ヘルシー型)の人に比べて、心疾患が14倍、糖尿病が12.5倍、高血圧が11倍多いというデータもあります。肉や脂肪の多い食事を控え、バランスの取れた食事を意識しましょう。

炎症性疾患と腸内フローラの関係

タイプC(炭水化物偏重型)は、炎症性腸疾患のリスクが高いとされています。腸内フローラのバランスが崩れることで腸壁の炎症を引き起こし、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

自分の腸内タイプを知る方法

自分の腸内タイプを知るためには、腸内フローラ検査を受けるのが効果的です。

腸内フローラ検査の概要と手順

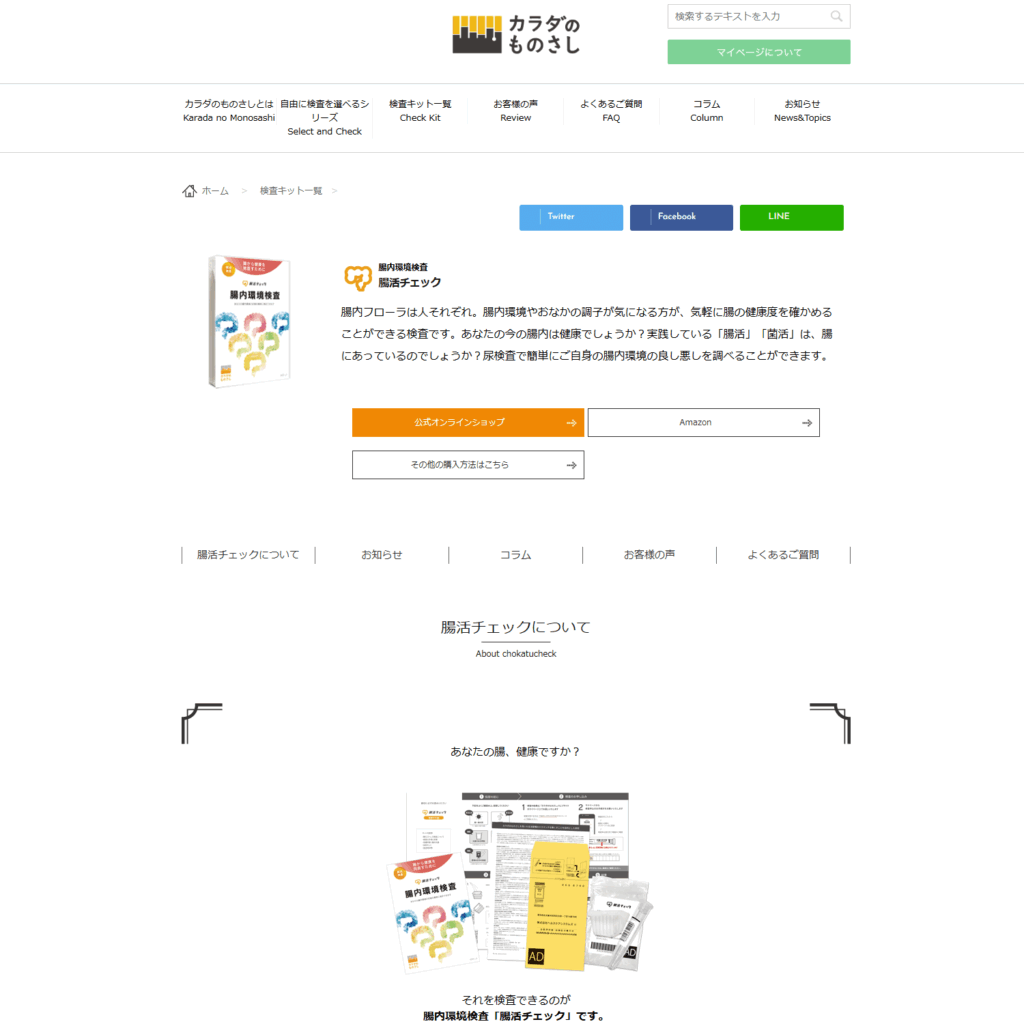

腸内フローラ検査では、腸内細菌の構成や割合、菌の多様性、バランスを解析し、腸内タイプを特定します。

また、特定の病気との関連性や、適した食事・生活習慣に関するアドバイスも得られるため、健康管理に役立ちます。

検査結果の読み解き方と活用法

腸内フローラ検査は、病院やクリニックで受けることができるほか、専用の検査キットを使用すれば自宅でも簡単に実施可能です。

検査結果をもとに、将来的に糖尿病や肥満などの生活習慣病、認知症、さらにはうつ病といったメンタルヘルスのリスクを把握し、生活改善に活用できます。

腸内タイプに応じた食生活の改善ポイント

腸内環境が悪化している場合、腸内細菌の多様性が損なわれ、悪玉菌が優勢になりやすい傾向があります。これを改善するためには、腸内タイプに応じた食生活を心がけることが重要です。

タイプ別おすすめ食材と食事法

タイプA(高タンパク・高脂質型)やタイプD(高タンパク・高脂質・高糖質型)の人は、肉や脂肪分が多い食事を控え、野菜や魚、発酵食品を積極的に摂りましょう。とくに、お酢は腸内環境を整える効果が期待できるので、おすすめです。

タイプC(炭水化物偏重型)の人は、糖質を控え、高タンパクでバランスの良い食事を意識してください。

なお、すべてのタイプで、お菓子や加工食品、外食の頻度を減らすことも改善の第一歩となります。忙しい人はサプリメントを利用するのもひとつの手です。

腸内環境を整える生活習慣の提案

また、食生活だけでなく生活習慣も大切です。ウォーキングやヨガなどの適度な運動は、自律神経を整え、腸の蠕動運動を促進し、便通を改善します。

さらに、砂糖、小麦、牛乳の摂取を減らし、食品添加物の多い食事や外食チェーンの利用を控えることで、腸内環境の悪化を防ぐことができます。

まとめ

日本人の腸内フローラは、5つの腸内タイプに分類され、それぞれのタイプが食生活や健康リスクと密接に関わっていることを紹介しました。タイプA(高タンパク・高脂質型)やタイプD(高タンパク・高脂質・高糖質型)は生活習慣病や心疾患のリスクが高く、タイプC(炭水化物偏重型)は炎症性腸疾患のリスクが懸念されます。自分の腸内タイプを知るためには、腸内フローラ検査が有効で、適切な食事や生活習慣の改善に役立てることができます。腸内環境を整えるには、発酵食品や野菜を多く摂り、加工食品や外食を控えることが重要です。また、適度な運動や砂糖・小麦の摂取制限も効果的です。これらを実践することで、腸内環境を改善し、病気リスクを軽減しながら健康的な生活を目指すことができます。